P26 – die geheime Widerstands-Organisation

ein Vorgeschmack

von Jan Leitz, Dübendorf stv. Geschäftsführer EDU Kanton Zürich

P-26 – von der Geheimarmee zum inszenierten Polit-Skandal

Einleitung

Als im Jahr 1990 die Existenz einer geheimen Widerstandsorganisation namens P-26 in der Schweiz aufflog, erschütterte ein politischer Skandal das Land. Medien zeichneten das Bild einer mysteriösen Untergrundarmee mit geheimen Waffenlagern, Mordkommandos und Putschplänen – eine Story wie aus einem Thriller. Politiker überboten sich mit Empörung über eine angeblich «illegale Geheimarmee» ausserhalb jeder Kontrolle. Doch wie so oft lohnt der Blick hinter die Schlagzeilen: Was war P-26 wirklich, und wie wurde daraus ein Politthriller gestrickt? Dieser Bericht beleuchtet die Hintergründe einer 50 Jahre lang streng geheim gehaltenen Widerstandsstruktur, die gezielte Skandalisierung durch gewisse Politiker und Medienvertreter – und was wir daraus für die Gegenwart lernen können. Es ist eine Geschichte über Patriotismus und Paranoia, über Angst als politisches Werkzeug und darüber, wie leicht sich mit Empörung Politik machen lässt.

Geheimauftrag im Kalten Krieg: Entstehung und Auftrag der P-26

Die Wurzeln der P-26 reichen zurück bis in die dunkelsten Tage des Zweiten Weltkriegs. Im Herbst 1940, nachdem Hitlers Truppen Frankreich überrannt hatten, rechnete die Schweiz täglich mit einer Invasion (geheime Angriffspläne wie Aktion Tannenbaum lagen bereit). Um für den schlimmsten Fall gerüstet zu sein – eine Besetzung der Schweiz durch Nazi-Deutschland – bildete sich im Untergrund eine geheime Widerstandsorganisation. Einige Dutzend Patrioten um den Offizier Roger Hausamann legten den Grundstein: Strikte Geheimhaltung und dezentrale Zellenstruktur wurden als Überlebensprinzipien definiert. Kleine Zellen kannten einander nicht; im Besetzungsfall sollten sie unabhängig agieren können, ohne die ganze Organisation zu gefährden. Über Kurzwellenfunk mit Codes sollten Nachrichten weitergegeben werden – fiel eine Meldung aus, wusste die Nachbarzelle, dass etwas nicht stimmte.

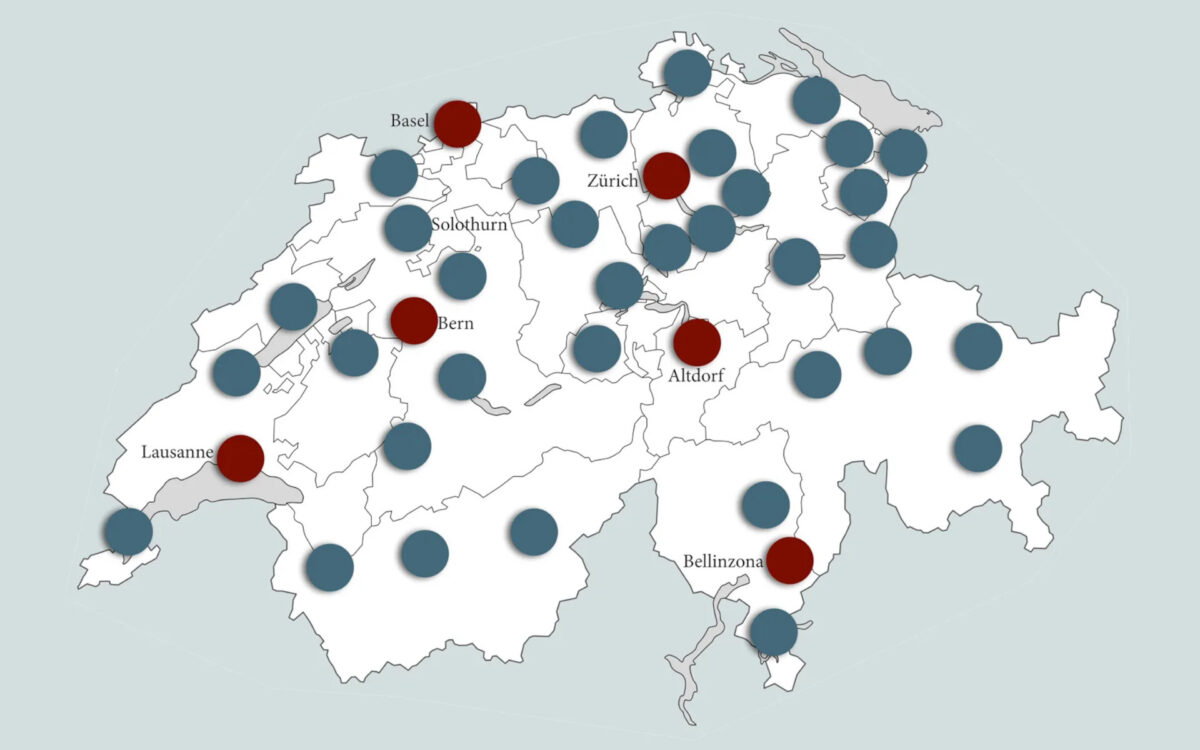

Diese Widerstandsorganisation, welche im Kalten Krieg kontinuierlich weiterentwickelt wurde, hatte verschiedene Tarnnamen – P-26 war nur der letzte Deckname in den 1980er Jahren. Offiziell handelte es sich um eine Abteilung des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD) und war vollständig in die Armee integriert. P-26 war keine private Schattenarmee, sondern ein staatlicher Geheimeinsatz: Die Mitglieder hatten reguläre Marschbefehle auf Armeeformularen, wurden besoldet und waren selbstverständlich militärversichert. Ihre Ausbildung erfolgte durch Armeeinstruktoren, mit Armeematerial und auf Militäranlagen. Waffen oder Sprengstoff erhielt P-26 hingegen keine in die eigenen Hände – entsprechendes Material lagerte unter strenger Aufsicht in Depots der Armee und des Generalstabs. In den 1980er Jahren umfasste das Netzwerk 68 regionale Zellen in der ganzen Schweiz. Jede Region hatte eine aktive Gruppe und eine Reservegruppe, die einander nicht kannten, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Finanziert wurden dezentrale Operationsmittel wie z. B. Goldvorräte für jede Zelle – aber keine Schwarzkassen für Putschpläne, sondern zur Unterstützung des Widerstands im Notfall (Beispiel: Region Winterthur erhielt 2 kg Gold in kleinen Einheiten als Notmittel).

Der Auftrag von P-26 war klar umrissen: Im Falle einer feindlichen Besetzung Teile der Schweiz weiterkämpfen – jedoch nicht als Frontarmee, sondern als Nachrichtendienst- und Kommunikationsnetz im Untergrund. Die Widerstandsgruppen hätten tägliche Lagemeldungen aus dem besetzten Gebiet an die Exilregierung (den Bundesrat ausserhalb der besetzten Zone) gefunkt. Gleichzeitig hätten sie Propaganda für den Durchhaltewillen betrieben – etwa Botschaften des Bundesrats per Flugblatt im Untergrund verbreitet, um Moral und Zusammenhalt der Bevölkerung nicht brechen zu lassen. Nicht auf dem Aufgabenblatt standen dagegen Terroranschläge, Attentate oder gar ein Kampf gegen die eigene Bevölkerung. P-26 war auf den äusseren Feind ausgerichtet, nicht gegen innen. Der Referent des Vortrags betont ausdrücklich: «Auftrag war ausschliesslich Widerstand im Besetzungsfall – als Nachrichtendienst und Verbindungsstruktur für den Bundesrat». Mit anderen Worten: Keine «Schweizer Gladio» mit Staatsstreich-Fantasien, sondern eine Art Versicherungspolice der Landesverteidigung für den Extremfall.

Über fast fünf Jahrzehnte blieb diese Struktur absolut geheim. Nur ein kleiner Kreis in Militär und Landesregierung wusste von ihrer Existenz – was in der Logik des Kalten Krieges lag. Doch just als der Ost-West-Konflikt endete, holte die Geheimorganisation die Öffentlichkeit auf denkbar unsanfte Weise ein.

Vom «Schnüffelstaat» zur «Geheimarmee»: Wie P-26 ins Visier geriet

1989/90 war die Schweiz politisch in Aufruhr: Der Kalte Krieg endete, die Bedrohungslage veränderte sich – und zugleich erschütterten Skandale um Geheimhaltung und Machtmissbrauch das Vertrauen vieler Bürger. Im Zentrum stand zunächst die berüchtigte Fichenaffäre: Eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK EJPD) deckte 1989 die jahrzehntelange Schnüffelpraxis der Bundespolizei auf. Über 700´000 geheime Personenakten («Fichen») hatte der Staatsschutz angelegt, hauptsächlich über linke und kritische Bürger. Die Enthüllung löste Empörung und Massenproteste aus. Im März 1990 skandierten Zehntausende an der «S.O.S. Schnüffelstaat»-Demo in Bern für ein Ende des Überwachungsstaates. Dieses Klima aus Misstrauen gegenüber Geheimdiensten und Behörden bot den perfekten Nährboden für weitere Enthüllungen – und bestimmte Akteure wussten das geschickt zu nutzen.

Der politische Druck, nun auch das Militärdepartement zu durchleuchten, stieg schnell. Viele vermuteten: Wenn es im Justizdepartement solche Machenschaften gab, könnte es im Militär noch Schlimmeres geben. Gerüchte um eine «geheime Armee» machten die Runde. Linke Parlamentarier forderten lautstark eine zweite PUK, nun im Verteidigungsbereich (EMD). Im Februar 1990 – mitten im Höhepunkt der Fichen-Debatte – wurde dieses Ansinnen konkret. Am 8. März 1990 knickte der Ständerat unter massivem Mediendruck ein, am 12. März zog der Nationalrat nach: Die PUK EMD wurde eingesetzt. Ihr Auftrag: mögliche illegale Vorgänge im Militär aufzudecken. Insbesondere geriet das bis dahin fast unbekannte Kürzel P-26 ins Zentrum der Untersuchung.

Die Skandalisierung von P-26 – Politische Akteure und mediale Dramaturgie

Der öffentliche Skandal um P-26 war kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis gezielter Skandalisierungs-Strategien. Mehrere Politiker und Journalisten erkannten die Chance, aus der geheimen Armee politisches Kapital zu schlagen. Moritz Leuenberger (SP, Zürich) etwa profilierte sich schon 1989 als Vorsitzender der ersten PUK (zur Fichenaffäre) und wurde über Nacht schweizweit bekannt. Die Medien feierten ihn als Aufdecker des «Schnüffelstaats», was ihm den Sprung in den Bundesrat ermöglichte. Dies blieb seinen Konkurrenten nicht verborgen: Carlo Schmid (CVP, AI) – Mitglied der PUK EMD – sah seine Gelegenheit gekommen. Der Referent schildert Schmid als ambitionierten Machtpolitiker, der bewusst einen noch grösseren Skandal suchte, um sich in Stellung für den Bundesrat zu bringen. Schmid soll sogar in Kauf genommen haben, Fakten zu verdrehen oder zu übertreiben, nur um für Schlagzeilen zu sorgen – «seine politische Karriere war ihm so wichtig, dass er sich nicht scheute, schwarz zu lügen».

Ein ganz anderes Motiv verfolgte Schmids PUK-Co-Präsident Werner Carobbio. Er gehörte dem linken Partito Socialista Autonomo (PSA) im Tessin an, einer marxistisch geprägten Kleinstpartei. Als dezidierter Armeegegner war Carobbio an jedem «Enthüllungsskandal» interessiert, der die Schweizer Armee ins Zwielicht rücken konnte. So fanden in der PUK zwei sehr unterschiedliche Köpfe zusammen – der eine bürgerlich-konservativ, der andere linksrevolutionär – vereint in einem gemeinsamen Interesse: einen möglichst sensationellen Skandal zu produzieren.

Wie man einen nüchternen Sachverhalt in einen Aufreger verwandelt, demonstrierten Politik und Medien in geradezu lehrbuchhafter Weise: Hans Baumgartner (Bezirksanwalt im Kanton Zürich und Untersuchungsrichter der PUK) spielte dabei im Hintergrund eine fragwürdige Rolle. Obwohl nicht einmal gewähltes PUK-Mitglied, hatte Baumgartner als Angestellter enormen Einfluss: Er bestimmte, welche Zeugen vorgeladen wurden, formulierte die Fragen und schrieb die Protokolle. Laut dem Referenten war Baumgartner dabei alles andere als neutral – er habe in den Untersuchungsbericht gezielt das Gegenteil dessen geschrieben, was in den Akten stand. Mit suggestiven Fragen und tendenziösen Protokollen wurde das gewünschte Narrativ konstruiert.

Parallel dazu liefen die Medien auf Hochtouren. Schlagzeilen schossen wie Pilze aus dem Boden, oft ohne Rücksicht auf Fakten. Ein Beispiel: Kurt Rothenbühler, damals Chefredaktor einer grossen Schweizer Zeitung, lancierte im Sommer 1990 Storys über 2´000 P-26-Männer, die angeblich in «Silent Killing» – lautlosem Töten – ausgebildet worden seien. Diese Zahl und Behauptung entbehrten jeglicher Grundlage; dennoch erzielte man damit den gewünschten Effekt: Schock und Empörung in der Bevölkerung. Andere Blätter fabulierten von geheimen Waffenlagern «überall im Land» und sogar von Goldschätzen der P-26. Aus einer sachlich beschriebenen Widerstandsorganisation wurde so in den Medien eine dämonisierte «Top Secret Army», eine klandestine Truppe ausserhalb aller Kontrolle. Filme von brennenden Archiven und martialische Schlagworte wie «Geheimarmee» oder «Schweizer Gladio» erzeugten den Eindruck einer über Jahre versteckten Gefahr für die Demokratie.

Mit einem kleinen Exkurs schilderte der Referent, wie diese Dramaturgie kein Zufall sein konnte, sondern einer bewährten Methode folgte: Angst und Empörung gezielt zu instrumentalisieren. Schon 1988 trafen sich linke Strategen in der Bildungsstätte Salecina (GR) und diskutierten – angesichts der damals bröckelnden Ostblock-Regime – die Devise «Angriff ist die beste Verteidigung»: Anstatt eigene ideologische Verstrickungen aufzuarbeiten, suchte man lieber nach bürgerlichen Skandalen, um die Gegenseite in die Defensive zu drängen. So begann im selben Jahr eine mediale Treibjagd auf Hans W. Kopp, den freisinnigen Nationalrat und Ehemann der Bundesrätin Elisabeth Kopp. Es wurden Vorwürfe wegen angeblicher Steuerhinterziehung lanciert – unbelegte Behauptungen, die jedoch reichten, um Kopp politisch zu erledigen. Kurz darauf stolperte auch seine Frau, die Justizministerin, über eine Skandalgeschichte und trat zurück. Elisabeth Kopp war die erste Bundesrätin der Schweiz und zugleich jene mit der kürzesten Amtszeit – gestürzt durch eine Welle von Vorwürfen, von denen sich viele im Nachhinein als haltlos herausstellten. Doch der Damm war gebrochen: Die Empörung über den «Schnüffelstaat» und der Fall Kopp hatten gezeigt, wie mit einer geschickten Kombination aus medialer Empörungswelle und parlamentarischem Druck Karrieren gemacht oder zerstört werden konnten.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch bei P-26 alle Register gezogen wurden. Innerhalb weniger Monate 1990 entstand aus dem Nichts eine öffentliche Skandal-Erzählung, die schliesslich die politische Mehrheit überzeugte, P-26 zu opfern. Bundesräte, die von der Geheimorganisation gewusst hatten, bekamen kalte Füsse: Manch einer bestritt plötzlich jede Kenntnis – aus Angst vor dem öffentlichen Zorn. Sogar Bundesrat Arnold Koller (EJPD) – der ironischerweise kurz vor Auffliegen von P-26 persönlich einer Übung der Einheit beigewohnt und diese gelobt hatte – stellte sich hinterher ahnungslos. Die Devise hiess offenbar: Rette sich, wer kann, bevor der Skandal einen weiter erfasst.

Vorwürfe vs. Realität: P-26 im Faktencheck

Die PUK EMD und einige Medien erhoben schliesslich fünf Hauptvorwürfe gegen P-26. Diese sollten den Skandal begründen und das «Monster P-26» an die Wand malen. Doch was war dran an den Anschuldigungen? Ein Blick auf Narrativ vs. Realität:

| Narrativ (Vorwurf) | Realität (laut Referat) |

|---|---|

| «Illegale, private Geheimarmee ohne gesetzliche Grundlage» (P-26 sei ausserhalb von Verfassung und Armee operiert) | Vollständig in die Armee eingebettet: P-26 unterstand dem EMD, alle Mitglieder hatten reguläre Armee-Funktionen (Marschbefehle, Sold, Militärversicherung). Keine Aktion erfolgte ohne militärischen Auftrag. |

| «Geheime Waffen- und Sprengstofflager» (P-26 habe eigenmächtig Waffen gehortet) | Kein eigener Zugriff auf Waffen: Waffen und Sprengmittel lagerten zwar bereit, aber in Armee-Depots unter Generalstabs-Kontrolle. P-26-Mitglieder selbst besassen keine Waffen oder Munition zuhause. |

| «Ausgebildet im lautlosen Töten und Terror» (Kommandotraining für Attentate, «Silent Killing») | Kein «Silent Killing»: Die Ausbildung umfasste ausschliesslich Funktechnik, Nachrichtenwesen, Erste Hilfe und Überlebensfertigkeiten. Es gab nie Kurse in Messerattentaten oder Ähnlichem – diese Horrorvision war frei erfunden. |

| «Putschpläne – Gefahr für die Demokratie» (P-26 könnte im Inland gegen politische Gegner oder das Volk eingesetzt werden) | Auftrag nur gegen den äusseren Feind: P-26 war niemals für Einsätze im Innern gedacht. Ihre Aufgabe war der Widerstand im Falle einer Besatzung durch fremde Mächte, zur Informationsbeschaffung für die legitime Regierung im Exil. Eine Bedrohung für die Demokratie ging von ihr nicht aus – im Gegenteil, sie sollte die Demokratie im Notfall retten. |

| «Geheime Auslandskontakte – fremdgesteuert» (P-26 sei von NATO oder ausländischen Geheimdiensten beeinflusst) | Freundschaftliche Kontakte, keine Steuerung: P-26 pflegte technische Kontakte zu westlichen Partnerdiensten (v. a. in Grossbritannien) in Bereichen Funk und Ausbildung. Eine operative Kontrolle oder Weisungen von aussen gab es jedoch nicht. Die Schweiz blieb souverän – P-26 war keine Marionette fremder Mächte. |

Diese Gegenüberstellung zeigt ein klares Bild: Die Skandalstory basierte auf groben Übertreibungen bis hin zu bewussten Lügen. P-26 war weder illegal noch unkontrolliert – sie war staatlich organisiert. Es gab keine Killertrupps, keine heimlichen Kommandoaktionen im Landesinnern, keine eigene Bewaffnung und auch keinen NATO-General, der aus dem Hinterzimmer die Fäden zog. All diese Mythen erfüllten jedoch ihren Zweck: Sie schürten Angst – Angst vor einem «Staat im Staate», vor Männern im Schatten, die angeblich jederzeit zuschlagen könnten. Mit dieser Skandalkulisse liess sich die öffentliche Meinung erfolgreich aufwiegeln. Die Empörung machte es dem Parlament politisch unmöglich, an P-26 festzuhalten. Kaum jemand mochte nach diesen Enthüllungen noch differenzieren, und P-26 wurde in aller Eile aufgelöst.

Der Referent kommt denn auch zum Schluss, dass die Skandalisierung letztlich nur ein Vehikel war: Nach dem Ende des Kalten Krieges wollte man in Bundesbern schlicht keine geheimen Widerstandsstrukturen mehr dulden – und das Skandal-Narrativ half, dieses Ziel durchzusetzen. Mit einem moralischen Entrüstungssturm wurde also politisch beseitigt, was man militärisch nicht mehr benötigte. Zurück blieben verbrannte Karrieren, ein beschädigtes Vertrauen in staatliche Institutionen – und eine Bevölkerung, die zum ersten Mal erfahren musste, dass nicht alles, was Medien und Politiker als «Skandal» verkaufen, auch der Realität entspricht.

Parallelen zur Gegenwart: Angst als politisches Werkzeug

Der Fall P-26 liegt über 30 Jahre zurück. Doch die Mechanismen, die hier sichtbar wurden, sind erstaunlich zeitlos. Die orchestrierte Empörung, das Spiel mit übersteigerten Ängsten, die politische Instrumentalisierung von Medien – all das haben wir seither mehrfach erlebt. Ein aktuelles Beispiel, das der konservativen und medienkritischen Leserschaft ins Auge springen dürfte, ist die Corona-Krise der letzten Jahre. Zwar geht es dort um ein Virus und nicht um eine Widerstandsorganisation, doch gewisse Parallelen im politischen Umgang drängen sich auf:

Auch in der Pandemie wurde teils mit eindringlichen Schreckensszenarien gearbeitet. Medien präsentierten täglich die höchsten Zahlen und drastischsten Beispiele, Politiker beschworen den «Notstand» – ein Klima der Angst entstand, in dem drastische Massnahmen akzeptiert wurden. Kritische Stimmen, die zur Besonnenheit mahnten, fanden dagegen oft kaum Gehör oder wurden als unsolidarisch abgekanzelt. Natürlich war COVID-19 real – so wie es während des Kalten Krieges reale Bedrohungen gab – doch wie die Gefahr vermittelt und politisch genutzt wird, macht den Unterschied. Im P-26-Skandal kombinierten interessierte Kreise echte Geheimhaltung (die eine Untersuchung durchaus rechtfertigte) mit unwahren Behauptungen, um maximale Empörung zu erzeugen. In der Corona-Politik sahen wir ebenfalls, wie Angst und Empörung zu machtvollen Treibern werden können: etwa wenn man Bilder von chaotischen Intensivstationen in Endlosschleife sendet, pauschal vor «Covidioten» warnt oder gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielt, um bestimmtes Handeln zu erzwingen. Die Lektion aus P-26 lautet, mit den Worten des Referenten: Seid wachsam, wenn zu viel Drama ins Spiel kommt. Oft steckt kalkulierte Absicht dahinter.

Natürlich hinken Vergleiche immer zu einem gewissen Grad. Doch es geht nicht darum, die Corona-Politik mit dem P-26-Fall gleichzusetzen, sondern um einen Mechanismus, den mündige Bürger erkennen sollten: Politische Skandale und Krisen werden mitunter bewusst dramatisiert, um bestimmte Ziele zu erreichen – sei es das Abschaffen einer geheimen Organisation oder das Durchpeitschen einer gesundheitspolitischen Agenda. In beiden Fällen werden Informationen selektiv präsentiert oder zurückgehalten, um das gewünschte Narrativ zu stützen. Wie der Referent trocken anmerkt: «Man muss nicht einmal schwarz lügen. Man kann einfach die Nachrichten und Informationen, die einem nicht passen, weglassen – unsere Massenmedien helfen da bereitwillig mit.». Diese Worte klingen nach, denn sie fordern uns auf, stets genau hinzuschauen, wer uns was erzählt – und was vielleicht nicht erzählt wird.

Lehren aus dem P-26-Skandal: Wachsam bleiben!

Der Skandal um P-26 war in erster Linie ein Lehrstück. Er zeigt, wie schnell politische Narrative gemacht werden können, wenn genügend Akteure ein Interesse daran haben. Er zeigt aber auch, dass die Wahrheit meist deutlich nüchterner ist als die aufgeregte Schlagzeile. Für eine konservative, wertebewusste Leserschaft mag besonders enttäuschend sein, wie wenig Loyalität manche Volksvertreter gegenüber jenen aufbrachten, die im Verborgenen jahrelang fürs Vaterland bereitstanden. Statt Anerkennung gab es Verteufelung – weil es politisch opportun war. Doch in der Rückschau wächst auch die Erkenntnis: Ein gesunder Skeptizismus gegenüber der empörten Menge ist angebracht.

Weder damals noch heute sollten wir uns von medialem Trommelfeuer und politischem Theater blind machen lassen. Die Geschichte von P-26 ruft uns in Erinnerung, dass Demokratie Wachsamkeit braucht – und manchmal auch eine Prise historischen Selbstreflexion. Bevor wir ein Urteil fällen, lohnt es sich zu fragen: Cui bono? – Wem nützt es, wenn wir genau jetzt empört sein sollen? Die Antwort darauf ist der erste Schritt, um aus den Fehlern von gestern zu lernen. Denn, ob es um geheime Widerstandsarmeen oder um globale Gesundheitskrisen geht: Wir tun gut daran, mit klarem Kopf, festem Wertekompass und der nötigen Distanz auf die Alarmrufe zu schauen, die durch Politik und Medien hallen. P-26 ist Geschichte – doch seine Lektion bleibt lebendig: Freiheit und Wahrheit benötigen mündige Bürger, die sich ihr eigenes Bild machen und wachsam bleiben, damit sich inszenierte Skandale nicht als vermeintliche Wahrheit in die Annalen brennen.

Zum Referent:

Felix Nöthiger, Jahrgang 1943, studierte nach der Lehrerausbildung Archäologie, war lange Mitarbeiter der Militärdirektion ZH und des Rüstungsunternehmens Oerlikon-Bührle. Als engagierter Restaurator rettete er ehrenamtlich 17 Burgruinen in den Kantonen GR, SG und GL und Dutzende von militärischen Baudenkmälern. Von 2005 – 2017 leitete er das Forschungsprojekt REWI, das mit oral history die durch Aktenvernichtungen und Geheimhaltung weitgehend unbekannte Geschichte der 50 Jahre der Widerstandsvorbereitungen der Schweiz berichtigte. 2009 erreichte er auf dem Wege einer Interpellation im Ständerat den Bundesratsentscheid, die Geheimhaltung und Strafandrohung für die Mitglieder von P-26 aufzuheben und ihnen endlich für ihren stillen Dienst am Lande zu danken.

Er zeigte in seinem Referat auf, wie es möglich ist, ohne eine sachliche Grundlage einen gewollten politischen Skandal in Arbeitsschritten aufzubauen. Das geht nicht ohne Lügen…