Trumps Zollkeule als Heilmittel gegen die Globalisierung?

Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump in den USA lamentieren die Mainstream-Medien täglich – unabhängig davon, was Trump tut oder sagt. Seine willkürlich erscheinenden Zoll-Entscheide gegen missliebige Handelspartner haben dabei Munition für weitere Medienattacken geliefert. Und mit seiner «Holzhacker-Kommunikation» sabotiert er selber das Verständnis für seine Entscheide.

Markus Wäfler, alt Nationalrat EDU ZH

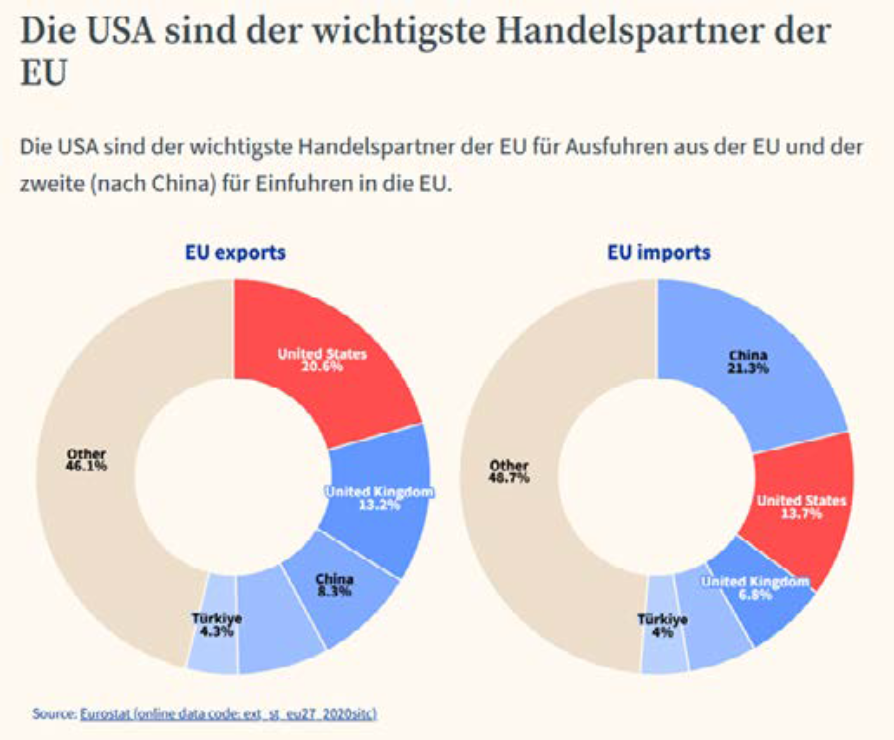

Vorauszuschicken ist, dass Schutzzölle der USA nichts Neues sind. Seine Vorgänger-Präsidenten haben nach Bedarf ebenfalls Strafzölle gegen missliebige Handelspartner verhängt. Die USA befürworten seit jeher den freien Welthandel. Dies aber nur, solange sie davon profitieren. Gelangen sie im weltweiten Konkurrenzkampf ins Hintertreffen, verhängen sie ohne zu zögern Strafzölle gegen konkurrenzfähigere Autos, Computer, Mikro-Chips, Stahlhersteller usw. Durch die starke Globalisierung sind die USA bezüglich Konkurrenzfähigkeit teilweise ins Hintertreffen geraten. Ihre Handelsbilanz wurde rot, röter und dunkelrot. Vor allem China und asiatische Konkurrenten haben Marktanteile gewonnen. Auch die EU und die Schweiz haben im Handel mit den USA seit Jahren stark positive Handelsbilanzsaldos. Das heisst: die EU und die Schweiz exportieren wertmässig deutlich mehr in die USA, als sie von dort importieren. Damit fliesst Geld ab von den USA in die EU und die Schweiz.

Trumps Devise: «America first»

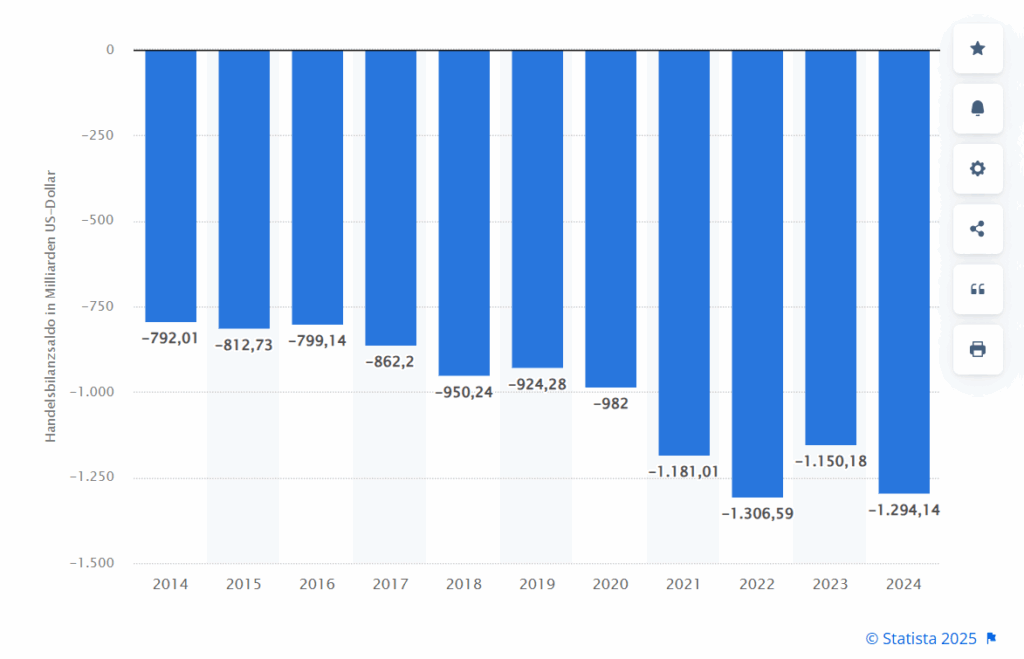

Ähnlich ist die Situation mit diversen anderen Handelspartnern der USA. Das Handelsbilanzdefizit der USA beträgt seit Jahren die unvorstellbare Summe von über 1’000 Milliarden US-Dollar (siehe Grafik) pro Jahr! Diese Riesensumme fliesst jedes Jahr aus den USA in die Portemonnaies ihrer Handelspartner. Dieses Riesenloch wird zwar durch den Überschuss in der Dienstleistungsbilanz von rund +270 Milliarden US-Dollar pro Jahr etwas gedämpft. Es ist aber nachvollziehbar, dass eine Regierung eine solche Entwicklung nicht einfach achselzuckend hinnehmen kann. Präsident Trump ist nicht ein Mann der leisen Töne und deshalb greift er mit seinen Strafzöllen direkt zum Zweihänder-Holzhammer und zum Bulldozer. Dies absichtlich mit viel Lärm und Getöse, um seinen Zielen medial Nachdruck zu verleihen und die anvisierten Handelspartner zum Nachgeben zu bewegen. Natürlich haben solch hohe Strafzölle auch USA-intern enorme Auswirkungen, weil sie die importierten Produkte für die Amerikaner massiv verteuern. Trump will seine Amerikaner mit sanftem Druck gemäss dem Slogan «Amercia first» motivieren, in den USA hergestellte Güter zu kaufen und gleichzeitig ausländische Firmen dazu zwingen, ihre Güter in den USA zu produzieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Eines seiner Wahlversprechen war das Zurückholen von abgewanderten Arbeitsplätzen. Mit diesem Pokerspiel bezweckt Präsident Trump, das riesige Handelsbilanzdefizit der USA zu verringern und dieses Geld in den USA zu behalten. In diesem Sinne hat Präsident Trump mit seinen Zollmassnahmen grundsätzlich recht. Ob die Art und Weise der Umsetzung und Kommunikation optimal war, bezweifle ich.

Wer profitiert von der Globalisierung?

Auch andere Länder versuchen mit Schutzmassnahmen ihre Wirtschaft gegen ausländische Billig-Konkurrenz zu schützen. So auch die Schweiz, z.B. im Bereich der Landwirtschaft. Die extreme Globalisierung hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Waren dort produziert werden, wo dies am billigsten möglich ist. Dies mit entsprechenden sozialen Auswirkungen, wie das Beispiel Textilbranche zeigt. Dank massiver Verbilligung der Transporte durch effiziente Container-Logistik mit riesigen Container-Schiffen, die mehrere tausend Container fassen und grossen Frachtflugzeugen, werden Halb- und Fertigprodukte um die halbe Welt gekarrt. Bekanntlich schafft Handel Reichtum. Allerdings sei die Frage erlaubt, wie dieser Reichtum verteilt wird. Hier hat die Globalisierung ein grosses Problem: Tendenziell profitieren wenige Grosse zu Lasten vieler Kleiner.

Die EDU hat in ihrem Grundlagenpapier für die Legislatur 2023 – 2027 zum Thema «Globalisierung» auf Seite 38 folgendes formuliert: «… Begründet wird die Globalisierung von den Befürwortern mit der Behauptung, dadurch würden die Preise für Güter und Dienstleistungen dank vermehrter Konkurrenz sinken und dank mehr Handel der Wohlstand der Bevölkerung der betreffenden Länder steigen. Aus Sicht der EDU ist gesamthaft betrachtet eher das Gegenteil der Fall. Profiteure der Globalisierung sind primär wirtschaftlich konkurrenzstarke und exportorientierte Firmen und Länder, welche dank grossen Binnenmärkten und/oder weltweiter Vertriebsorganisationen eine effiziente und kostengünstige Produktions- und Vertriebsinfrastruktur besitzen. Zudem entsteht durch Globalisierung nicht mehr Konkurrenz, sondern die Globalisierung begünstigt die Entwicklung von globalen wirtschaftlichen Monopol-Strukturen, welche bei einzelnen Bereichen oder Produkten Vertrieb und Preise dominieren und/oder diktieren. Nachteilig ist die Globalisierung für wirtschaftlich schwächere bzw. kleinere, weniger konkurrenzfähige Volkswirtschaften, welche nicht mit den grossen, starken Volkswirtschaften direkt konkurrieren können. In diesen Ländern bzw. Volkswirtschaften wird die einheimische eher klein strukturierte, teurere Produktion durch billige Importe erdrückt und vernichtet. Dies hat beim Angebot von Arbeitsplätzen sowie bei der Eigenversorgung der einheimischen Märkte mit wichtigen Grundversorgungsprodukten wie z.B. Nahrungsmitteln, direkte wirtschaftliche und soziale Auswirkungen…». So betrachtet, liegt Präsident Trump gar nicht so weit weg von den EDU-Handelsgrundsätzen.

Nicht kopflos agieren

Die USA sind mit einem Bruttoinlandprodukt (BIP) von rund 28’000 Milliarden US-Dollar die mit Abstand grösste Wirtschaftsnation der Welt. Die Schweiz liegt mit ihrem BIP von rund 900 Milliarden US-Dollar auf Platz 20. Mit diesem Kräfteverhältnis ist die Schweiz gut beraten, in dieser Zoll-Sache nicht wie unsere Medien kopflos zu reagieren, sondern pragmatisch die Kontakte mit der neuen US-Regierung zu pflegen und in Gesprächen Lösungen im Interesse beider Partner zu finden. Zudem bietet die Trump-Regierung – trotz allem – bessere Voraussetzungen, um ein für beide Seiten interessantes Freihandelsabkommen abzuschliessen. Dies unter Weglassung empfindlicher Bereiche wie z.B. der Landwirtschaft. Ein solches Abkommen ist aus meiner Sicht für die Schweiz dringender und weit vorteilhafter als der in der Bundesrats-Pipeline liegende EU-Unterwerfungsvertrag, der das Ende des Bilateralen Weges bewirkt!